一、实验室发展历程

生态环境部湖泊污染控制重点实验室(以下简称湖泊重点实验室)于2005年获得原国家环境保护总局批准建设,旨在解决我国湖泊富营养化和污染治理等关键科学问题,为国家湖泊环境治理与管理提供科技支撑。湖泊重点实验室于2008年通过验收,并在2012年、2015年、2018年和2022年生态环境部组织的四次评估中均获得了“优秀”的评价。

二、基本概况

湖泊重点实验室在中国环境科学研究院党委和院领导班子的坚强领导下,紧密围绕湖泊生态环境智能监管、湖泊流域污染物溯源、污染物在湖泊流域的迁移转化过程机理、流域污染物生态拦截与净化修复技术装备与产品等,持续开展研究,不断提升对国家湖泊生态环境监管和解决湖泊污染治理与保护修复实际问题的科技支撑能力。湖泊重点实验室自成立以来,以第一单位获得生态环境保护科学技术奖一等奖3项,二等奖7项,在对生态环境部湖泊管理技术支撑、湖库“一湖一策”差异化管理、湖泊生态安全调查与评估理论与方法、重点湖泊驻点科技帮扶、内源污染控制与生态修复以及“一湖四圈”富营养化综合控制等方面取得了亮点成果,形成了系统的湖泊生态环境保护系列技术/工程指南。

湖泊重点实验室拥有包括磁质谱、同位素质谱、液质、液相色谱仪、气质联用仪、电感耦合等离子体质谱、荧光光谱仪等分析仪器,7套大型模拟系统涵盖了农村生活污水处理、入湖河流治理、湖滨带生态修复、底泥污染控制、湖泊水生态模拟及预警等多个领域,科研用房面积近1400 m2,仪器设备和模拟装置总值超过5000万元。

生态环境部湖泊污染控制重点实验室

三、研究方向与研究内容

湖泊重点实验室以支撑国家湖泊保护中心工作和解决实际问题为导向,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理思路,统筹三水,主要开展三个方面内容:(1)开展湖泊污染防治理论、过程机理及防治技术等方面的研究;(2)支撑国家湖泊环境管理与决策;(3)面向污染治理和生态修复实际需求,开展技术产品研发和工程应用实践,实现科研成果的转化和推广应用。湖泊重点实验室由中国环境科学研究院湖泊所组织管理,下设外源污染过程与控制、湖滨缓冲带生态修复、沉积物污染过程与控制、水华防治与水生态调控、湖泊流域综合调控和区域污染过程及生态环境效应六个研究方向。

外源污染过程与控制。重点突破湖泊流域控源技术机理、参数与装备,研发去除重要污染物的工程材料,系统集成湖泊外源重要污染物的控制技术,形成湖泊外源污染强化治理的整体工程解决方案。

湖滨缓冲带生态修复。围绕湖滨缓冲带生境破坏、生态退化等核心问题,重点研究湖滨空间管控理论与方法;研发近自然湿地修复技术、生物-生态治理技术、湖滨缓冲带生态修复相关材料、设备和装备;开展湖滨缓冲带生态修复系统集成与效益评估,支撑技术的工程化应用。

沉积物污染过程与控制。研究营养物等在湖泊水-沉积物界面的污染过程机理与风险阻断机制,开展污染沉积物原位/异位防控技术研究,研发沉积物处理技术装备、底泥资源化技术及装备,建立污染沉积物处置工程评估技术方法,开发污染底泥控制与原位修复技术评估装备;集成形成污染底泥调查-风险评估-精准疏浚-无害化资源化技术体系,开发沉积物污染控制整体解决方案。

湖泊水生态调控与水华防治。研究我国湖泊流域水生态系统演变规律和综合调控技术方法;重点分析蓝藻水华对流域入湖污染负荷的响应;分类提出全国重要湖泊水生态修复调控与藻华暴发控制技术对策,指导地方编制湖泊水生态修复调控及蓝藻水华控制方案。

湖泊流域综合调控与管理。针对我国湖泊流域山水林田湖草综合治理、调控与修复技术及管理需求,探究流域生态圈层对流域生态承载力的影响与贡献;探讨污染物的源头发生-河网传输-入湖负荷-湖泊水生态环境效应的全过程变化特征及其模拟技术方法;研究湖泊水环境承载力及流域污染负荷总量控制技术体系;探讨流域社会经济科学发展、产业结构优化调整与水土资源调控模式及流域综合规划管理策略。

区域污染过程及生态环境效应。开展湖泊流域污染过程及其环境效应的机理研究与定量模拟,揭示气候变化和人类活动对湖泊-流域系统水资源、水环境、水生态的影响机理与调控机制,为湖泊流域基于自然的综合解决方案和湖泊流域智慧化监管能力建设奠定理论基础。

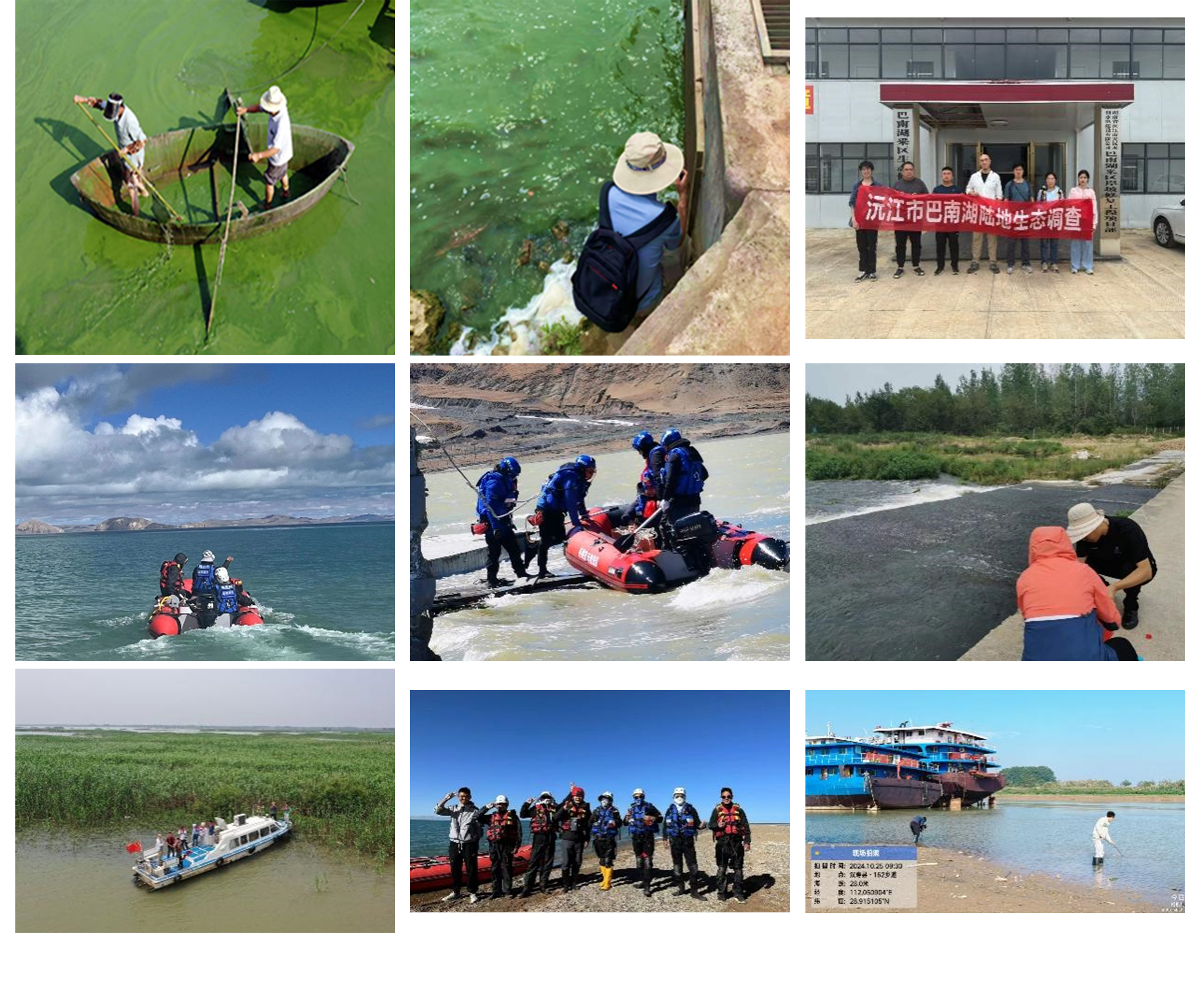

湖泊重点实验室科技骨干在湖泊野外采样

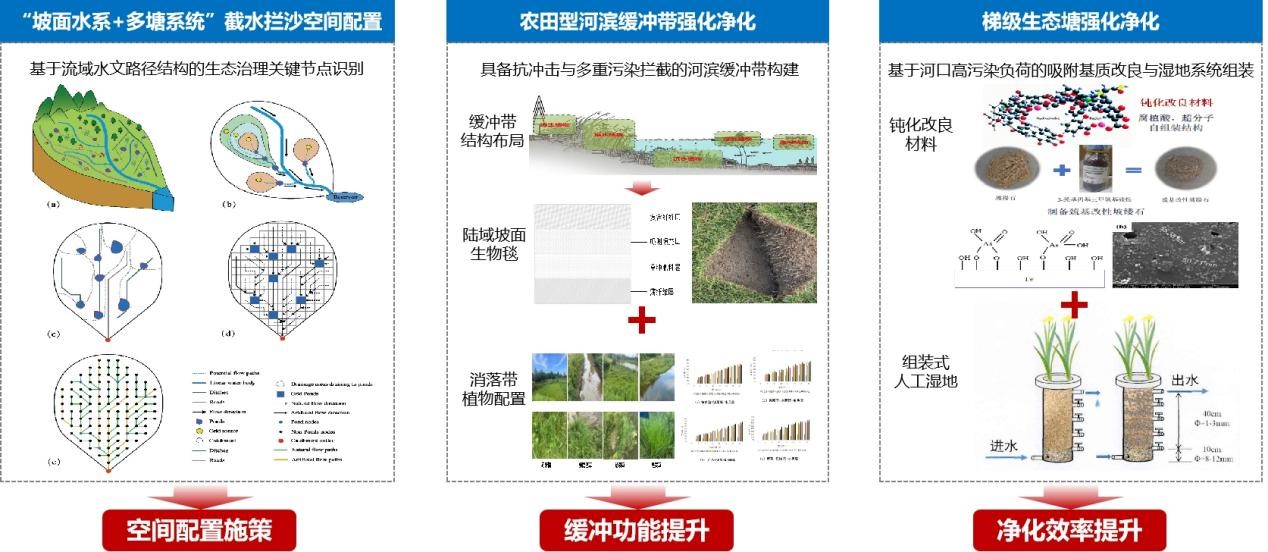

多源面源梯级生态拦截与水质净化技术

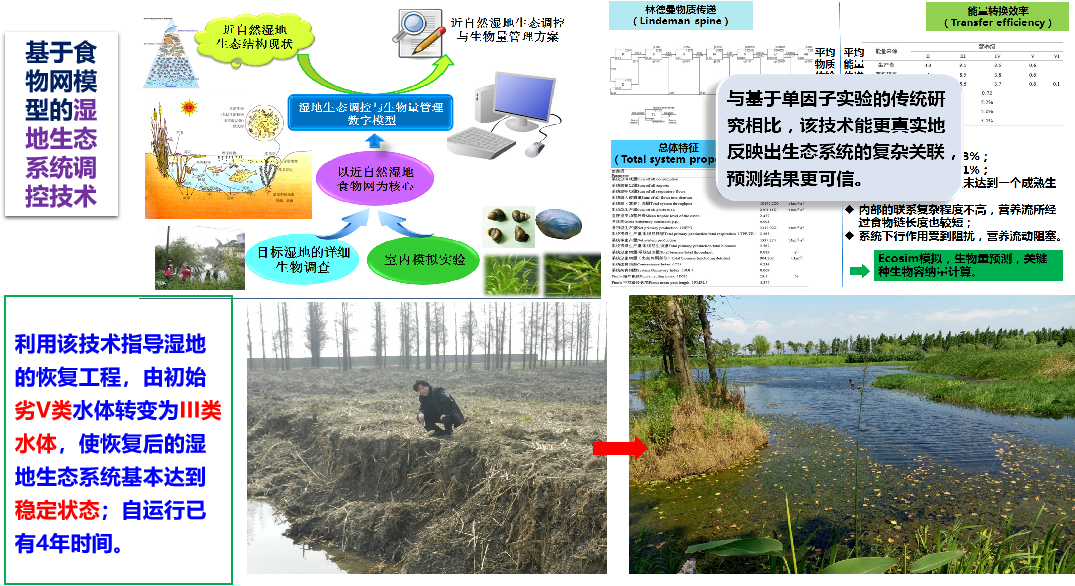

基于食物网的湿地生态系统调控技术机理及其应用

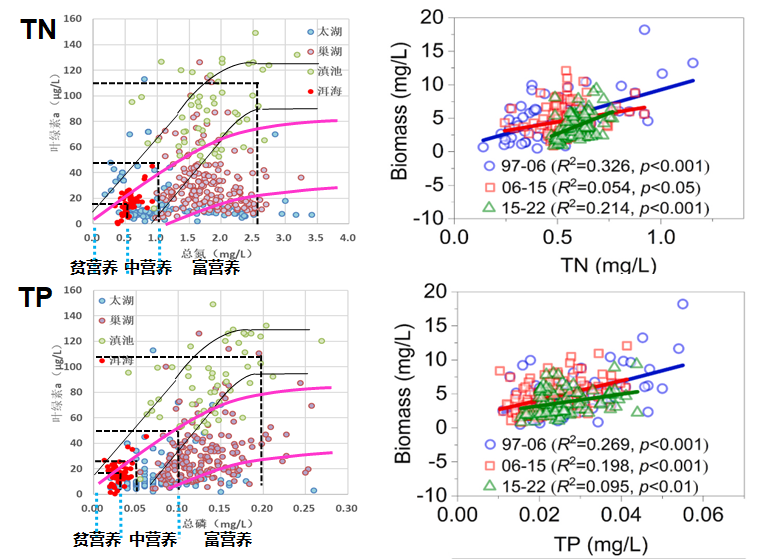

洱海藻类生物量与水体氮磷浓度的响应关系

用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,

即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。